カンブリア爆発で生きものはなぜ多様化したのか?

変異が有害か無害かについての議論は結果を前提とする極めて恣意的な議論であることは言を俟ちません。現存する生きものの存在は,たとえその出現のきっかけは偶然であったとしても,必然であるのと同様に,いま存在している生きものがたどって来た道は正しかったとせざるを得ず,したがって、今の生きものに至る変異を有害だと考えるのは無理があります。ただ,こんな屁理屈で議論を止めても仕方ありませんので少し考察してみましょう。

まず整理しなければならないのは、変異単独で有害なもの,たとえばそれを持っているだけで死に至るようなもの,は誰の眼にも有害であることが分かりますからあえて論じる必要もないしここでの議論からは排除しておきましょう。さて、かたちの議論の立場から、ある変異がそれまでの関係性を維持できるものは無害であると考えます。これはある意味で遺伝的多形ととらえて大きくは間違っていないと思うのです。個人差はあれどもヒトはヒトってことです。逆にそれまでの関係性を維持できなくなった変異は原則的には有害でしょう。だって、その生きものは生きて行けないはずですから。ただし、ゲノムは父親からと母親からもらった原則的には同じ情報を二組持っていますから、よほど決定的に悪さをしない限りその変異はゲノムのどこかに隠れて維持されるはずです。これ以外にも、進化の過程では同じ遺伝子を重複して持つことにゲノムは成功しましたから、同じ遺伝子をふたつ持てば、ひとつはそれまでの働きを維持してもう一つは積極的に有害でない限りは自由に変異を持ちうるということです。

さて話を戻して,それまでの関係性を維持できない変異について考えます。それまでの関係性を維持できるならゲノムのかたちは変わらない訳ですが、それまでのかたちを維持できない複数の変異がゲノムの中に隠されてきたとき、変異した遺伝子の数が集団としてゲノムの中にたくさん蓄積されます。その集団の中でそれらの遺伝子が拡散し交配を繰り返すことで様々な新しいかたちがおそらく低い確率ながらも生じるでしょう。変異を持った遺伝子の数が多くなるほど、その遺伝子達はそれまでの関係性を築いていけない訳ですから、新しいかたちが生じる確率は高くなるはずです。個体発生の過程(すなわち完全な個体を形成する過程)で何度も新しいゲノム(かたち)が試されるでしょうが,そのほとんど全ては個体まで発生することなく死に絶えるはずです。それは、小さな関係性をかろうじて成立させても、その関係性が閉じて要素となった時に,上位の関係性においてはそれは新たに生じた要素となる訳ですから、そこでも新しいかたちを作り上げなければならない。これを繰り返し,全体として,どの階層においても矛盾なく関係性を確立できた時に,ひとまずはゲノムとして成立するはずで,この過程を経なければ生きもの(ゲノム)は成立し得ない。この,生きものとして世に出るまでの過程を「内部淘汰」と私は呼びます。すなわち、ダーウィンがいう自然淘汰を受けるための前提条件としてゲノムが体系として閉じて成立していなければならない訳で,その内部淘汰に打ち勝ったゲノムが、先住者や捕食者あるいは気温や餌の問題などダーウィンの自然淘汰(外部淘汰)圧を受けるという訳です。この内部淘汰の議論が多くの場合に無視されて、「遺伝子の変異」→「自然淘汰」とつながる文脈に短絡的になることが不思議でなりません。

また話は横道にそれますが、小さなかたちが閉じて上位のかたちの要素となる意味は生物にとって大きいと思います。一つの遺伝子が1つの要素となる場合,遺伝子単体は変異を一定の確率で起こしますから,それを要素として持つかたちは遺伝的な多形であってもかなり変化するはずです。しかし、かたちを一旦閉じて意味付けし、それを要素として上位の関係性を構築すれば,最下位に属する遺伝子に生じたある程度の変異は遊び(緩衝剤)として吸収されるはずで,その変異はいちいち個体に対して多形としてすら現れないと考えられるからです。それが上位のかたちの系統的な安定性にも貢献しているのではないでしょうか?そうでなければ、いちいちひとつやふたつの遺伝子の変異がゲノムの形に影響を及ぼすとしたら、そんな生きものが成立するはずはない。というよりも、もっと多様な、中間的な形を持つ生きものが存在して構わないのではないかと思えるからです。遺伝子の変異を吸収できる能力は、ゲノムを安定に保つためには非常に重要であり,そのために形の階層を持たざるを得なかったのでしょう。これは団まりな博士のいうところの階層性の実質的な意味ではないでしょうか。機械のように,どんな小さな歯車であってもそれが壊れることで全体に影響が生じるのではなく、生きものとは、あらゆる階層で変化を吸収して閉じる「しなやかさ」を持っているものだろうと思いますし,そうでなければ何億年もの時間を生存して来れなかったと思えてなりません。

さて、内部淘汰に打ち勝って新たな関係性を獲得したゲノムはおそらく確率的にはきわめてゼロに近いでしょうが何かの偶然にできるかもしれない。しかし、その「新しいかたち」は、自然淘汰の前ではそれまでその環境で洗練されて来たゲノムの敵ではないでしょう。一般(教科書)的には「有益な変異(遺伝子)」を獲得して進化するというようなことを言いますが,これまた,有害物質を解毒するような遺伝子単独で有用なものを獲得した場合以外には、新しいかたちが今までのゲノムよりも格段に有用であるということは少し考えにくい。下位のかたちの変化、たとえばくちばしの形の変化で木の実を食べやすくなるとかなどを問題とするのなら、そのかたちは自然淘汰に打ち勝つ有益な変異かもしれませんが,まあ,大きな意味で進化を考えたら枝葉末節のようなことでしょう。この「かたちの階層」の上下と大進化・小進化はおそらく密接に関係していると思いますが、またあらためて議論しましょう。

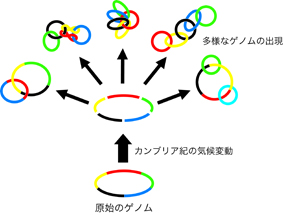

さて,自然淘汰の考え方からすると,ゲノムは、それまでの環境の中で微妙な変異を繰り返してその環境に適応するように洗練されて来た訳ですから、あらたにその根本から一新した新参者(新規のゲノム)が入り込む余地は残っていないと考えるのは無茶なことではないと思います。なぜなら,ようやく内部淘汰を乗り越えただけであって、自然界(環境)の洗礼を全く受けていない訳ですから、これまでその環境下で切磋琢磨して来た強者に太刀打ちできるはずはありません。しかし、それまでの環境が急激に変化した場合はどうでしょうか?それまでの地球環境の元では不利であった「新しいかたち」も、カンブリア紀に起こった急激な環境変化によって不利どころか有利に働くかもしれません。 淘汰圧は,ゲノムの変異を抑制するために働いているというのは、変異抑制を目的として淘汰圧があるのではなく、現存するゲノムはその環境の中の淘汰圧を受けて生き残って来た訳ですから、その環境においては適したかたちを維持していると考えられます。そのゲノムに何らかの変異が入った場合、その変異がゲノムのかたちに影響を及ぼす変異だとしたら、その変異には淘汰圧がかかって消えてしまうでしょう。だから結果として淘汰圧はゲノムの変異を抑制すると考えるしかありません。ただ例外があって,大規模な環境変化が起こった場合に、そこに生じる淘汰圧はおそらくそれまで生きて来たゲノムに大きくかかってくると思います。以前の地球環境において適応して来た関係性は,おそらく新しい地球環境においては全く適応できない。今まで低酸素濃度環境からの淘汰圧を受け続けて来た生物が,短期間で現在のように20%まで酸素濃度の上昇した環境で生きていけるとは思えません。だからこそ、それまで存在して来たゲノムがカンブリア紀の淘汰圧を受けたらその大部分(のゲノム)は壊滅的打撃を受けただろうと考えられます。そうすると、そこからの数百万年は、どのゲノムも生き残るのがきわめて困難な状況におかれ,今までのゲノムに既得権益は全く亡くなり,結果として遺伝子同士の新しい関係性が出来ては内部淘汰と外部(自然)淘汰によって消滅することを繰り返すしかなかったのではないでしょうか。

あえて繰り返したいことは,環境の激変さえなければ、それまでその環境で鍛え上げられて来たゲノムは基本的にはそのまま残るわけで、そこには新しいゲノムを作り出す余地がない。しかし、そこまで磨き上げられて来たゲノムが、急激な環境変化によって生存困難に陥ったとしたらその後は何でもありの世界に突入するしかないのではないかということです。新しいかたちが淘汰されるのはどの環境でも同じことですが、同じ環境が維持されている場合にはすでに出来上がったゲノムが幅を利かせているわけで、天文学的に低い確率でたまたま出来上がった新しいゲノムはそもそも数の上でも種類の上でも、それまでその環境で鍛え上げられているゲノムを相手にしては勝ち残れなかったのではないだろうか?しかし、環境の激変によってそれまで生存してきたゲノムはそのままでは数を増やせずに数も種類も激減するわけで、スタートラインでの圧倒的不利は避けることが出来る。それどころか、内部淘汰さえ乗り越えられれば既存のゲノムとは全く横一線の関係となる訳です。

こう考えると、それまでと同一の遺伝子の組み合わせによって、小さな変化ではない門レベルの変化が一瞬にして起こったのはむしろ当然と私には考えられるのです。たとえば,地球上の生物は全て核酸を遺伝情報として持っていますし、その複製も蛋白質を介して似たような機構で行なわれています。それは、生命の起源という二度と同じことが起こりえない一度限りの偶然によって生じたたった一種類の生命の祖先から地球上の全生物が生じて来たからに他なりません。そして,そのまま環境の変化が緩やかに続いて来たなら現存する生物の種類はもっと少なかったのではないかと考えてしまいます。なぜなら、ゲノムのかたちを大きく変化させる要因が存在しないから、生きものの進化は偶然による遺伝的多形と自然淘汰によってしか変わりようがなかったからです。そこで,「第二の生命の起源」ともいうべき環境の大変異に伴うゲノムの大変革が起こった。このときには遺伝的多形と自然淘汰程度の適応ではどうしてもゲノムが維持できないわけで、そこで苦肉の策としてその環境下でもなんとか維持できるゲノムの大元(祖先)みたいなものが生じた。それが現存する動物門の原型であり,その後はその原型から多形と自然淘汰を繰り返したのではないかというのがかたちの議論からのカンブリア爆発の説明です。

これをまずは議論によって検証してみたいと考えています。

以前のコラムに「私たちの周囲には毒物など存在しない。生きものにとっての毒物とは今までに出会ったことのないもの」というお話がありましたが、今回のコラムを読んで「カンブリア紀=毒物」を想像してしまいました。

一般に進化、多様化というと少しずつ変化していくイメージがありますが、こうした変化は確かに存在するものの、「カンブリア爆発」という観点から見れば、毒にも薬にもなっていないということでしょうか?つまり現存する生きものの多様化は(「多様化」と言っても、カンブリア紀という毒物に直面し、「生き残り作戦」として手持ちの遺伝子でこれでもか、これでもかと可能な限りの「かたち」を提示したゲノムにとってはほんの一握りの「かたち」でしかないもかもしれませんが…)、カンブリア紀が「薬」として作用した結果ということなのでしょうか?

毒物の定義にもよりますが、「カンブリア紀=毒物」はその通りではないでしょうか。

少しずつの進化はもちろんありますが、

そうじゃない進化の方がむしろ多いのかもしれません。

キリンの首の話など、カンブリア爆発よりは遥かに微弱な変異であるはずなのに

それでも中間の長さの首を持つキリンの化石が見つかっていないという事実もあるように

徐々に変化をするというのはダーウィンの過大な影響によるのかもしれません。

ユグチさんのいう「生き残り作戦」という言葉も誤解を与えやすいような気がします。

当時の生き物にとって「毒」であった環境の中で

生き残れるかたちを何らかの偶然に得ただけに過ぎない訳で、

(そのかたちを得たからたまたま生き残っただけとも言えますが)、

決して何らかの方向性や意志を持った「作戦」ではないってことだろうと思います

(もちろんユグチさんはそれを全てご理解の上で書かれていることは存じております)。

ただ、すばらしい表現は「手持ちの遺伝子で」というところですね。

これは進化の用語で「前適応」と言われます。

何かのために遺伝子を獲得するのではなく、

何かの遺伝子を獲得したから特定の進化をしたのでもない。

そこにあるものを違う目的に偶然、上手に使うことが出来たにすぎない。

クリスタリンはまさに前適応の好例でしょうね。

ここでは、ユグチさんの文章の中にある各論を論じましたが

総論としてはきわめて奇麗にまとめられた内容で、

おっしゃる通りだろうと私は思っています。

だからカンブリア紀が「薬」として作用したと言ってもいいのでしょう。

ただ、この表現は「現在を正しい」と前提を感じさせる意味で

誤解を与える危険性が多分にあると思いますけどね。

「作戦」や「薬」といった表現は、決して「方向性」や「現在は正しい」という前提で用いたわけではありません。うまく説明できませんが、一般に人間は「偶然」を「必然」と捉えたがる傾向があるような気がします(私だけかもしれませんが…)。例えば「あなたの存在はたまたまですよ」と言われてしまうと、この色々ある人生を生きていくのはちょっとつらい。それで「方向性」や「必然性」みたいなものを何とか見出して、根拠のない生に折り合いをつけているような気がします。だからここで「作戦」や「薬」といった表現を用いてしまったのは、「方向性があってほしい」「現実が正しくあってほしい」という「願い」が無意識のうちに表れてしまったのかもしれません。でもやはり表現には気をつけなければいけませんよね。

ごめんなさい、私の方こそ表現がまずかったようです。

ユグチさんのおっしゃったことは理解しているつもりですよ。

だから、極端に言えば私とユグチさんの間ならあの表現で全く構わないのだけど

他の人が見たら誤解するかもな?ってことだけです。

ただ、このサイトを一般の人が見ることもないでしょうからあのままで構わないとおもいます。

というより、ユグチさんの表現の方が分かっている人にはわかりやすいとすら感じます。

もっと自由にご発言くださいね。